Resulta que ha llegado la hora de mi muerte y me doy cuenta de que mi vida ha sido un suspiro vacuo. Ni siquiera he llevado a la cama a una mujer, fuera de a mi esposa, claro. Tampoco soy codicioso ni me gusta el dinero. Pero jamás he hecho ostentación de lo que no tengo como muchos hombres presuntuosos que mienten para parecer superiores. Sin embargo, no he dicho nunca que el dinero es malo. Poseer dinero es cosa buena por razones obvias. Estoy bautizado, comulgado y confirmado. ¿Qué individuo de más de setenta años no lo está? Pero no soy religioso. La última vez que entré en una iglesia tendría doce o trece años. Fui para decirle al cura en el confesionario que tenía serias dudas sobre la existencia de Dios, lo del Espíritu Santo y eso. El cura, por toda respuesta, me mandó rezar un padrenuestro. Fue revelador. Desde entonces no he tenido más dudas sobre el cielo y el infierno. De joven leí algunas novelas que no dejaron huella en mí, aunque sí recuerdos. Las novelas, junto a algún libro de poesía, un tomo de Donoso Cortés, La vida de Don Gregorio Guadaña y poco más, se encontraban debajo de una cama en una caja de jabón Chimbo. Todas las novelas se parecían en algo. Los chicos de pelo rubio o castaño eran guapos y buenos; los morenos eran de “mirada aviesa” y malos, algunos muy malos; había un tío o una tía rica que tenía servidumbre, los protagonistas eran gente de derechas (rubios), los antagonistas eran socialistas (morenos). Ciertamente, ¿quién ha visto un socialista rubio?; un médico con cara pensante que trata a algún enfermo crónico de la familia; un perro más sabio que Einstein, quizá un loro de gran corazón. Y lo fundamental, una conversación escuchada sin querer que lo explicaba todo. Poco más puedo contar de mi vida plana. Sí hay algo. Seamos valientes.

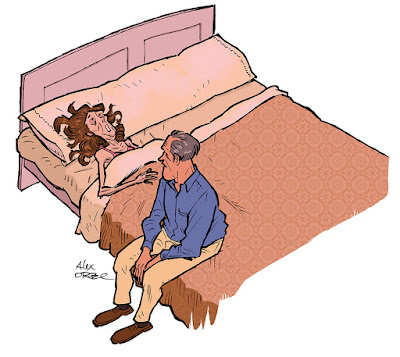

Hace muchos años un amigo del barrio me pidió un favor. Este muchacho de cara sonriente, mirada alegre y muy espontáneo, me dijo que ya sabía que había leído un “montón” de novelas y que se pondría muy contento si leyera una que había escrito él, dados mis conocimientos profundos en la materia. Me sentí tan honrado que agradecí su oferta y le dije que sí, no sin antes sorprenderme que un espécimen tan animado y abierto se dedicara a escribir. Pensaba que los escritores eran más circunspectos, más sesudos y mucho menos habladores que él. Creo que hasta revisé mi memoria por si le había confiado algún asunto personal. Había leído en una hoja de calendario de taco que los escritores se apoderan de las vidas de los demás y luego las cuentan como les conviene. Leí el mamotreto y me gustó. Se lo dije. Se puso tan contento que me besó en el cuello y se puso rojo como un tomate. ¡Que el demonio le chamusque la lengua! Entonces, sin pensarlo mucho, le dije que si él había escrito una novela, yo también iba a escribir otra para corresponderle y dejársela para que la lea. ¡Cosas de chicos veinteañeros! No se crea usted. Al día siguiente me puse a ello. No alcancé a escribir ni una sola línea. Me decía que una vez encarrilada la historia, saldría sola. ¿Pero qué historia, si no tenía ninguna? Comencé a pensar en el argumento. Claro que primero había que buscar un tema atractivo. Pensé en algo así como en una mafia que trataba con carne humana. Carne humana de mujer de burdel. Pero aquello no era suficiente. Necesitaba un personaje malo (moreno por supuesto), que representase el Mal y un hombre justo y bondadoso (un rubiales de buena presencia) que fuera el Bien. El Bien y el Mal frente a frente. Como tema no era original, ya había visto cantidad de películas con este trasfondo. Sin embargo, ¿cómo poner aquello sin apuntarlo? Estuve pensando días y días, semanas, meses, tres o cuatro años sin resolver tamaña dificultad. Porque era muy fácil decir: “Este hombre con rasgos de gitano, patizambo, malcarado, engañador, rufián, capaz de secuestrar, maltratar a mujeres indefensas, robar niños, matar… es un claro representante del Mal. Y este otro: humano, cariñoso, sensible, honesto, afable, justo, representa el Bien.” ¡No había que dar pistas al lector! Eso era lo difícil: tirar la piedra y esconder la mano. Por supuesto que no sólo pensaba en el “tuétano” de mi libro. También cavilaba en su estructura y hasta en el argumento. Creo que al comienzo, como entrante debía hacer una descripción detallada de la casa en que había nacido el chico “Malo”. Me pareció original comenzar a hablar en primer lugar del “Malo”. Debía de ser una casa solitaria, apartada de la ciudad. Quizás en medio de un bosque. Así tenía la oportunidad de pararme en describir pormenorizadamente las clases de árboles, arbustos, para tener ocasión de escribir campánulas, zarzamoras, los trinos de un ruiseñor, aguas cristalinas. La casa debía de tener mucha personalidad, pero no de aspecto, ni de ruidos, ni con fama de vivir fantasmas con una cadena en el calcañal. Esos son cuentos para críos. Por ejemplo, una construcción de madera por dentro y adobe por fuera. ¡Eso! Un aislante natural contra el frío y el calor. Así tenía la oportunidad de llenar unos cuantos folios con las clases de materiales que se han empleado a lo largo de la historia en construcción. ¡Perfecto, camarada! El trabajo de investigación me llevó otros tres o cuatro años. Aunque luego no supe qué diablos pintaban los trogloditas, los siux y el eclecticismo. Al final escribí en una ficha “La casa era rara.” Y es que los casi mil folios copiados con buena letra de libros de arte y de libros de materiales de la construcción fui incapaz de resumirlos para que cupieran en mi novela. Aquello avanzaba con lentitud. Sin embargo, ¿qué prisa tenía? No había ningún editor pinchándome las carnes. Era dueño absoluto de mi tiempo. He leído que muchas novelas importantes son el fruto de treinta y cuarenta años de trabajo. Cuatro décadas dándole vueltas al Bien y al Mal hasta que un día te sientas a tu mesa de trabajo, afilas los lapiceros, pones la tetera al alcance de tu mano, colocas frente a tus ojos un fajo de dina4 ni gordo ni delgado para no entorpecer la marcha de la mano y ¡zas!, la transustanciación de la nada a una perfecta historia que hará llorar y reír a muchos hombres. ¡El milagro! El único remordimiento que me corroía no demasiado eran los encuentros cada vez más esporádicos con mi colega que un día me besó en el cuello, emocionado porque me había gustado el mamotreto que me dio a leer. Pero como yo dedicaba casi todas las horas del día a mi función de escritor, apenas salía de casa. Así, poco a poco mis amigos pasaban sus ratos sin echarme en falta hasta que, de seguro, se fueron olvidando de mí. Si no hay mimos, no hay amigos. Ya tenía bastante con lo mío. Así llegué hasta los cincuenta años. Y lo recuerdo con nitidez porque mi esposa me felicitó muy sonriente, luego puso una cara horrible y me confesó que tenía cáncer de pulmón. La cuidé. ¡Ya lo creo que la cuidé mientras duró aquel infierno!: Tres meses y dos días. Posiblemente fueron los tres meses y dos días de toda mi vida que pude olvidar mi inmadura novela. Pero una vez que la paz volvió a mi vida y me encontré todavía con más tiempo, volví a bucear en las aguas procelosas en busca del empuje final para empastar todos los conocimientos que había adquirido.

El día que cumplí setenta años me miré en el espejo de cuerpo entero que había sido de mi esposa. No me reconocí.

¡Vamos, anda! ¡No me tomes el pelo!- dije al cristal.

Me quedé quieto observándome. Permanecí ante el espejo toda la mañana intentando comprender los estragos que había hecho el tiempo en mi fisionomía: el párpado derecho me cubría medio ojo, bolsas del color de la tinta del txipirón bajaban en escalera hasta mis pómulos, las comisuras de mis labios eran surcos de tierra como las que hace el labrador para sembrar maíz, mi pelo era blanco como el algodón y la papada me había cubierto la nuez.

¡Diablos! ¡Qué adefesio!

¡Vaya usted a saber por qué cogí un melocotón y salí a la calle! ¡La calle! La calle era bonita. En la calle había sol. También había palomas que zuraban estirando el cuello. Y una niña. Había una niña jugando sola a parecer mayor. Calzaba unos zapatones de mujer adulta de tacón alto. La niña se acercó y me estiró la manga de mi chaqueta.

¿Me das un mordisco de tu melocotón? -me preguntó la mocosa.

Te doy el melocotón entero.

Yo solo quiero un mordisco de tu melocotón.

Se lo dí, claro. Dio el mordisco y me lo devolvió.

Ahora come tú.

Comí. Subió y bajó su cabeza varias veces. Gesto de asentimiento. El ruido de un avión manchó el cielo. La niña echó a correr mirando a lo alto. También miré yo. Me eché a llorar. Espejo, palomas, niña, zapatos birlados, melocotón, mordisco. Demasiadas cosas para una sola mañana. ¿Qué demonios había hecho de mi vida? Lo más angustioso era que la hoja roja de mi librillo de liar cigarrillos estaba impaciente por avisarme que el fin estaba cerca.

Me apresuré en llegar a casa. Sólo una idea me taladraba la cabeza. Me senté en mi mesa de trabajo. Me era forzosamente imprescindible escribir mi novela para demostrarme que mi vida no había sido inútil. Coloqué un montoncito de folios. En mi mano derecha el lápiz, en la izquierda la goma de borrar. Fui capaz de escribir trece renglones. Y no pude escribir ni uno más porque me di cuenta que todo lo que tenía que decir lo había dicho en trece líneas.

Sofocado y tembloroso, me dije:

¡Leches! ¡Qué difícil es escribir!

FIN

Arrigunaga (GETXO) a 17 de agosto de 2016.