Pedro, el enterrador, dice que mi abuelo no se murió del todo. Afirma con conocimiento de causa que los difuntos salen de sus tumbas con barro en sus cuerpos y que no tienen más que pasar por las duchas municipales para recuperar su estampa. También dice que se cortan el pelo y se arreglan las uñas de las manos y de los pies; que hacen gárgaras con aguardiente y evacuan hasta que se les aclara la orina. Pero casi nadie le toma en serio porque todo el mundo sabe cómo es Pedro.

Mi abuelo usaba boina, le faltaba un diente, tenía un hoyuelo en el mentón, medía uno sesenta y se pintaba los labios de color rojo cardenal. Sólo bebía vino y comía pan viejo. Representaba setenta años. Él decía que no tenía ninguno porque todavía no había nacido. Generalmente los miércoles iba a la Plaza de Abastos, que es día de mercado y compraba palo de regaliz para los niños que jugaban en el patio del asilo. Mi abuelo se llamaba Sabino. Se apellidaba Deán y sus ancestros, hasta donde se perdía la memoria, había pertenecido al cuerpo de carabineros reales.

Cuando le dieron tierra, una mujer se quedó a su lado echándole amores. Le dijo que iba a dejar la puerta de casa sin llave y la botella de anís encima de la mesa de la cocina. Era Damiana, su amante vital.

Los vecinos de San Bartolomé de Xobe tenían que ir a Ribela a comprar matarratas si no querían que los bichos les comieran el maíz. Sabino mataba las ratas a balazos. Sabino Deán tuvo un brillante porvenir en el Cuerpo porque sabía leer de carrerilla, pero era chisgaravís y prefería perseguir a las ratas que vigilar a los bandoleros y detener a los traficantes de café. Y aunque no mermó demasiado como guardia, siempre le admiraron su inteligencia natural y sus raros conocimientos. Sobre todo por sus raros conocimientos adquiridos en sus sesiones de lectura junto al fuego de la cantina del cuartel. Había un hombre rico en el pueblo, don Copago Cenador, que le dejaba enredar en su biblioteca los domingos por la mañana.

Los vecinos de San Bartolomé de Xobe tenían que ir a Ribela a comprar matarratas si no querían que los bichos les comieran el maíz. Sabino mataba las ratas a balazos. Sabino Deán tuvo un brillante porvenir en el Cuerpo porque sabía leer de carrerilla, pero era chisgaravís y prefería perseguir a las ratas que vigilar a los bandoleros y detener a los traficantes de café. Y aunque no mermó demasiado como guardia, siempre le admiraron su inteligencia natural y sus raros conocimientos. Sobre todo por sus raros conocimientos adquiridos en sus sesiones de lectura junto al fuego de la cantina del cuartel. Había un hombre rico en el pueblo, don Copago Cenador, que le dejaba enredar en su biblioteca los domingos por la mañana.

En 1898 Sabino Deán se libró de la Guerra de Cuba y luego de la de Filipinas. Para no ir a ninguna pidió el traslado a la provincia de Vizcaya. Con ayuda de don Copago Cenador y de su esposa, doña Romana, que era coja de tacón lustrado, lo mandaron de cabo comandante al puesto de carabineros de Hacienda de Gernika. Un cabo comandante, carabinero de Hacienda tenía derecho a casa separada del cuartel, a un caballo o en su falta a un mulo. También podía criar un cerdo para consumo personal con las sobras del rancho del cuartel y al paño para dos cortes de uniforme cada dos años. Con el de verano, Andrea Paz, su mujer, hizo mantel y servilletas con vainica dorada, de general. Aquella mujer era mi abuela, que llegó ya preñada de mi padre, un crío al que llamó Leandro. Mi abuela se murió de repente un año o así después de llegar acá. A partir de entonces, Sabino Deán se fue transformando en un carabinero inescrutable que se movía de tapadillo sin hacer demasiado caso a las ordenanzas militares.

Le tiraban más los senos de las mozas que el Catecismo del Duque de Ahumada y amaba más el pellejo de una bota que el charol de su tricornio. No se volvió a casar. Se apuntó a una logia masónica y pronto llegó a ostentar cargo. Era listo y vivo. Como no tenía bigote se disfrazaba de mujer y de cura. Amaba a las rosas y, de hecho, las cultivó en el cuartel, debajo de sus ventanas. En su jardín crecía un rosal, que sólo florecía una vez cada cinco años. Y aún en estas ocasiones alumbraba solamente una magnífica flor que exhalaba un olor tan suave que los que aspiraban su fragancia olvidaban su tristeza y su edad.

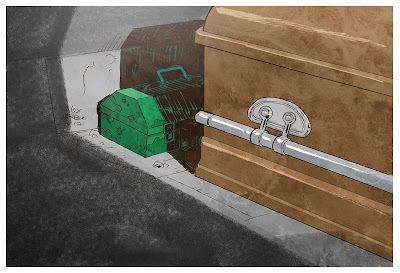

Le tiraban más los senos de las mozas que el Catecismo del Duque de Ahumada y amaba más el pellejo de una bota que el charol de su tricornio. No se volvió a casar. Se apuntó a una logia masónica y pronto llegó a ostentar cargo. Era listo y vivo. Como no tenía bigote se disfrazaba de mujer y de cura. Amaba a las rosas y, de hecho, las cultivó en el cuartel, debajo de sus ventanas. En su jardín crecía un rosal, que sólo florecía una vez cada cinco años. Y aún en estas ocasiones alumbraba solamente una magnífica flor que exhalaba un olor tan suave que los que aspiraban su fragancia olvidaban su tristeza y su edad.  Venía a oler el rosal gente de París y de Bermeo y respiraban la rosa y daban volatines de regocijo y se estiraban de las orejas. Misterios antiguos. Como era viudo, joven y uniformado, el mundo se le puso fácil, aunque él se encargaba de complicarlo con sus ideas retorcidas. A su hijo, mi padre, lo crió mayormente Damiana, una vecina. El cabo Sabino pagaba a Damiana en moneda sexual. Era una pareja alegre, cantaban dúos de zarzuela y viajaban juntos. Sabino iba a Madrid a llevar recados del coronel de la Zona y de un diputado que también era masón. Y llevaba con él a Damiana. Iban en el correo de las 9, en tercera clase. Les gustaba ver correr el paisaje y bajar a las cantinas de las estaciones para tomas café, rosquillas de anís y bollos de mantequilla. Estas idas y venidas ungían sus vidas de cierto misterio y algunos vecinos comenzaron a tratarles de usted. Fue por aquella época cuando comenzaron a decir que el cabo Sabino era un demonio. Seguramente fue un grupo de viudas envidiosas las que le motearon con tan mala compasión. Los masones y los demonios, primos hermanos. En Madrid, Sabinillo y Damiana iban al teatro a ver a Celia Gámez en Las Leandras, cuyo pasacalle coreaba todo el mundo. Comían garbanzos con callos y tomaban el aperitivo en la calle Santo Domingo. Cuando Franco y su tropa se sublevaron contra el Gobierno, mi abuelo andaba cerca de los cincuenta. Su cuartelillo de carabineros luchó al lado de la República. Él paseó su cuerpo liviano en el espinazo de un burro llevando y trayendo chismes de un frente a otro. Era lo que mejor se le daba. De todos los horrores que vio, de los que más hablaba, era de los de Teruel. En la parte trasera de casa tenía un huerto y un gallinero. En el huerto crecían las ortigas más hermosas del pueblo. En el gallinero construyó una chabola con paredes de madera y tejado de brezo y la destinó de almacén para su colección de cosas inverosímiles que fue reuniendo en sus viajes. Tenía pies humanos de madera, bragueros para hernias indomesticables, campanillas de misa, carracas de matar a judas, frascos con agua bendita de muchas iglesias, balas, corazas de tortuga, latas de hojalata, botellas de colores, herramientas para modelar dentaduras postizas y un montón de objetos sin nombre. Cuando Sabino Deán se sentía aburrido, se encerraba en su chabola y ordenaba sus cachivaches unas veces por tamaños, otras por materias. En una hornacina de santo guardaba dos cuernitos, seguramente de cabroncitos jóvenes. Cuando los enseñaba decía que eran los cuernos que había traído puestos cuando nació.

Venía a oler el rosal gente de París y de Bermeo y respiraban la rosa y daban volatines de regocijo y se estiraban de las orejas. Misterios antiguos. Como era viudo, joven y uniformado, el mundo se le puso fácil, aunque él se encargaba de complicarlo con sus ideas retorcidas. A su hijo, mi padre, lo crió mayormente Damiana, una vecina. El cabo Sabino pagaba a Damiana en moneda sexual. Era una pareja alegre, cantaban dúos de zarzuela y viajaban juntos. Sabino iba a Madrid a llevar recados del coronel de la Zona y de un diputado que también era masón. Y llevaba con él a Damiana. Iban en el correo de las 9, en tercera clase. Les gustaba ver correr el paisaje y bajar a las cantinas de las estaciones para tomas café, rosquillas de anís y bollos de mantequilla. Estas idas y venidas ungían sus vidas de cierto misterio y algunos vecinos comenzaron a tratarles de usted. Fue por aquella época cuando comenzaron a decir que el cabo Sabino era un demonio. Seguramente fue un grupo de viudas envidiosas las que le motearon con tan mala compasión. Los masones y los demonios, primos hermanos. En Madrid, Sabinillo y Damiana iban al teatro a ver a Celia Gámez en Las Leandras, cuyo pasacalle coreaba todo el mundo. Comían garbanzos con callos y tomaban el aperitivo en la calle Santo Domingo. Cuando Franco y su tropa se sublevaron contra el Gobierno, mi abuelo andaba cerca de los cincuenta. Su cuartelillo de carabineros luchó al lado de la República. Él paseó su cuerpo liviano en el espinazo de un burro llevando y trayendo chismes de un frente a otro. Era lo que mejor se le daba. De todos los horrores que vio, de los que más hablaba, era de los de Teruel. En la parte trasera de casa tenía un huerto y un gallinero. En el huerto crecían las ortigas más hermosas del pueblo. En el gallinero construyó una chabola con paredes de madera y tejado de brezo y la destinó de almacén para su colección de cosas inverosímiles que fue reuniendo en sus viajes. Tenía pies humanos de madera, bragueros para hernias indomesticables, campanillas de misa, carracas de matar a judas, frascos con agua bendita de muchas iglesias, balas, corazas de tortuga, latas de hojalata, botellas de colores, herramientas para modelar dentaduras postizas y un montón de objetos sin nombre. Cuando Sabino Deán se sentía aburrido, se encerraba en su chabola y ordenaba sus cachivaches unas veces por tamaños, otras por materias. En una hornacina de santo guardaba dos cuernitos, seguramente de cabroncitos jóvenes. Cuando los enseñaba decía que eran los cuernos que había traído puestos cuando nació.

Según se hacía viejo, mi abuelo se fue ilustrando: sabía la historia de los reyes visigodos, de los emperadores romanos, la de los papas y el nombre de los golfos y cabos del mundo. Conocía la historia del té, cómo cría perlas una ostra, por qué no vemos en la oscuridad, por qué nos quedamos dormidos. Sabía la fábula del calvo y la mosca, sabía confeccionar flores de papel, desenterrar la luz solar, la lista de los seres más pequeños que habitan en nuestro mundo; sabía cuál es el origen de la música, por qué se sostienen en pie los edificios; sabía la historia de Santa Úrsula y las diez mil vírgenes de Bretaña, la de San Crispín, patrón de los zapateros; sabía cómo distribuía un león las horas del día, qué fuerza hace volar a las flechas, cómo hacían los marinos los nudos; conocía las banderas de las naciones, cómo se forma un arco iris, por qué contamos por docenas; sabía con qué producen las abejas los zumbidos, si las flores duermen de noche, conocía la historia de la bicicleta, cómo se fabrican los ladrillos, por qué se apaga el fuego, cuál es el origen de nuestros pensamientos; sabía hacer pompas de jabón, un violín con un caja de cigarros, tinta invisible, dulce de coco, un globo. Sabía cómo ayudó Lady Godiva a su pueblo, por qué botan las pelotas, por qué nos inquietamos, a dónde va a parar el humo, la historia del caballo, por qué se mueven las cosas, sabía a quién pertenece la cara que vemos en la luna, sabía la letra de la Marsellesa; sabía por qué se les caen los rabos a los renacuajos, por qué andan los relojes, por qué las gotas de lluvia son a veces grandes y a veces pequeñas; por qué no nos vemos a nosotros mismos en los sueños. Sabía recitar muchos poemas y contar docenas de historias sacadas de los libros. Cuando iba en su mulo de un frente a otro, pensaba en todas las cosas que sabía para matar el miedo. Al llegar a las trincheras se quitaba las alpargatas y se sentaba en una piedra. Leía los nombres de las cartas con la precaución de quien espera que el llamado estuviera muerto. Es lo que mayormente hizo en la Guerra: llevar cartas de vecinos de un lado a otro. Al principio vestía su uniforme de carabinero, pero cuando cayó Bilbao se vestía de civil o de religioso, según la conveniencia. También solía emplear las albardas del animal para transportar pan y tocino. Y dejaba usar la trasera de la mula a los soldados más niños. por si los mataban vírgenes de todo animal, racional o irracional. Con el tiempo la gente se olvidó que Sabino era carabinero.

Era Sabinillo, una especie de mensajero que caminaba de trinchera en trinchera llevando y trayendo recados. Los republicanos creían que era de los suyos y los nacionales también. Por eso no le disparaban. La mula se le murió de un sobresalto en 1956. Para entonces el cabo Sabinillo ya tenía dos libretas de la Caja de Ahorros llenas de duros. Los hizo con estraperlo, mayormente de aceite y tabaco, aunque algún año compró latas de arenques y berberechos a muy buen precio. Lo gordo del dinero lo sacó con la penicilina y con las medias de cristal. Iba a medias con un capitán de la marina mercante. El capitán compraba el género en América y él lo sacaba del barco a la luz del día, como objetos decomisados por la autoridad. Y es que los carabineros son del cuerpo hasta la muerte. Mi abuelo se compró una moto con sidecar y un sombrero verde con pluma de pato azulón. Los domingos le paseaba un carabinero más guapo que Dios, de uniforme, y él iba sentado en el sidecar fumando puro. También paseaba en su sidecar a Damiana. Entonces él iba de paquete, bien agarrado a la cintura del guardia civil más guapo que Dios, y ella en el sidecar. Damiana usaba pañuelo para el pelo y se ponía gafas de sol.

El abuelo, en sus últimos tiempos, aunque se vestía de civil, volvió a usar tricornio. En el último trayecto de su vida se hizo amigo de un perro. El perro se llamaba Estalin. Dicen que se lo regaló un fraile algo loco que vivía en Zenarruza. Este fraile era alemán y plantaba patatas y nabos. Se levantaba a las tres de la mañana a tocar el armonio. Mi abuelo se refugiaba en el convento y permanecía allí durante semanas. El perro Lin era un foxterrier de muy malas pulgas. Le gustaban las manzanas y las pantorrillas de las chicas. Cuando Lin mordía a alguien, mi abuelo miraba para otro lado, como si el perro no le perteneciera. Y si le regañaban demasiado, se echaba el tricornio a las cejas y asustaba con sus ojos cansados de ver matar. La mirada era lo único duro que tenía mi abuelo. Su voz, sus modales, su sonrisa, su andar, todo infundía paz. Sus ojos podían llegar a provocar fuego. Dicen que cuando se murió, mucha gente se preguntaba por el color de sus ojos. Nadie los recordaba porque la gente, ante su presencia, miraban al suelo.

FIN