- Son los pies lo que le huelen -le dijo.

- Todo entero huele mal- le respondió su hermana.

El chico se llamaba Andrés. Era alto y delgado, llevaba algún grano en su frente y una decena de pelos sueltos en el mentón. Empleaba gafas de intelectual, redondas y de aro negro. Su expresión era propia de un chico que se había peleado con el mundo entero. Se había cogido un año sabático en la universidad de Salamanca para escribir una novela con doce crímenes. Por eso las víctimas se llamaban como los apóstoles. Empezaba con Pedro y terminaba con Juan.

La chica se llamaba Mar. Estaba tan bien hecha que los hombres le tenían miedo. Estudiaba náutica y quería ser capitán. Al contrario que su hermano, su apariencia denotaba optimismo y seguridad, la careta de los hipócritas.

La colombiana llegó de Pereira hace diez años. Las mujeres de Pereira tienen fama de putas. Y ellas se enorgullecen de ser algo. Soraya Flor es un cielo sin nubes con la cara plácida y las posaderas grandes, enclaustradas en tela vaquera para despistar la genética de su tribu. Llevaba ocho años en la casa. Se quedó allí porque le dejaban llorar y le permitían hablar por teléfono con el hijito que dejó con su abuela.

Don Mariano y don Mal Olor (el cura) se conocían casi desde niños. Intimaron en la época de las cerezas. Integrados en la misma cuadrilla de jóvenes depredadores nocturnos, terminaban con las cerezas del pueblo. Los aldeanos los combatían a tiros con cartuchos de sal y ladridos de perro malo, pero ellos, uno en el Seminario y otro en la Escuela de Leyes, llegaron a adquirir respeto y consideración. Y dinero. Don Mariano, soltero ilustre y putero de cartel, había tenido tiempo de amasar una fortuna no alejada del millón. Eso lo sabía bien don Mal Olor. Lo que no sabía nadie es en dónde diablos lo tenía escondido.

Después del esfuerzo Homérico que hizo don Mal Olor para cerrarle la boca a su amigo don Mariano tras rezarle el rosario postrado en sus zapatos, pidió un vaso de vino a la colombiana Flor que se lo bebió a nuez parada o sin respirar, que es lo mismo.

- ¡Esto si que es morirse de improviso!- exclamó el cura al levantarse del santo suelo. Sólo Andrés parece que le escuchó. Se fue al grano:

- Ningún Banco de la ciudad le tiene como gran cliente. Excepto en la Caja de Ahorros, que tiene un pobre saldo, no sabemos de dónde le viene el aval de su fortuna.

-Estuve aquí hace dos días. Jugamos al chamelo en la mesa de la cocina. Flor nos trajo la coca-cola con coñá para eructar. Lo hicimos a la par.

- Sí señor. Eso es todo cierto- dijo Flor.

- ¿Y cuándo se puso a morirse? -preguntó Mar.

- Mismamente al llamarla a usted -respondió Flor.- Un poco antes. Así como a las seis sentí el golpe que se dio al caerse en el baño. Acá tiene el chichón. Tóquelo si quiere. Hacía ya tiempo que había quitado el pasador de la puerta. Acudí a ver. No tenía la conciencia perdida. Lo arrastré a su cuarto agarrado por los sobacos y lo acomodé en su cama. Ya sabe lo que escribió don Gabriel, el de Aracataca: “Uno se muere cuando puede y no cuando quiere”.

- Mismamente al llamarla a usted -respondió Flor.- Un poco antes. Así como a las seis sentí el golpe que se dio al caerse en el baño. Acá tiene el chichón. Tóquelo si quiere. Hacía ya tiempo que había quitado el pasador de la puerta. Acudí a ver. No tenía la conciencia perdida. Lo arrastré a su cuarto agarrado por los sobacos y lo acomodé en su cama. Ya sabe lo que escribió don Gabriel, el de Aracataca: “Uno se muere cuando puede y no cuando quiere”.

- Lo pernicioso del caso es que nuestro señor tío abuelo dejó cubierto su peculio debajo de cualquier tarima de la casa- dijo Andrés con los ojos empañados en lágrimas. Y es que aquel fastidio le removía el desespero.

- Yo también creo que el tío no se fiaba de los Bancos- dijo la chica Mar-. Intuyo que tiene su fortuna en un altar.

- En esta casa no hay capilla- dijo don Mal Olor.

- Pero sí muchos sagrarios- le cortó Andrés explotándose un grano de su frente al palpo- Hay cómodas de cinco cajones, una biblioteca con puertas secretas, diez camas con diez colchones, armarios roperos sin fondo, un armonio que no toca, un despacho con caras talladas, pero no hay capilla donde levantar un altar. Quizá el cura no ande lejos al pensar que el “altar” de don Mariano es el sinónimo que empleaba él para nombrar los logros de su vida. “No dejo vacío mi altar”, solía decir con frecuencia.

- ¿Por qué no esperan a leer sus últimas voluntades?- dijo don Mal Olor.

- Últimas voluntades. ¡Ja! -dijo Mar mirando con naturalidad el hilillo de sangre que resbalaba por la frente de su hermano.

- Yo tampoco creo que su señor tío dejara un testamento- dijo don Mal Olor-. Creo que ustedes le daban miedo. “Esos dos son capaces de matar si no encuentran mi sagrario”, me dijo una vez.

- Con eso quiere decir que la Iglesia es conocedora del agujero mágico- dijo Andrés.

- Si usted me llama Iglesia en lugar de don Mal Olor, lleva los pasos cambiados- dijo el cura.- Poniéndonos a jugar con balas, ¿no ha pensado que América Latina también lleva cartuchera?

- ¡No deje asomarse al Diablo que vive en su pecho, páter! -dijo Soraya Flor enseñando sus dientes inmaculados, tan impolutos que su fulgor dibujaba cruces.

Andrés también enseñó sus dientes con el marfil contaminado. Parecían dientes de perro viejo. Gruñó:

- Matar a palos a un cura cínico no va contra la ley. Creo que tampoco es pecado.

Los ojos del sobrino nieto de don Mariano se pusieron raros. Mermaron y se tiñeron de rojo.

- No juegues con el demonio, peste de crío -dijo don Mal Olor con sonrisa adiestrada.

Mar tomó de la mano a su hermano y lo llevó a la cocina.

- Primero los colchones-dijo.

Don Mal Olor los vio salir de la cocina, pero no vio los cuchillos de carne que llevaban en sus manos. Desaparecieron por el largo y ancho pasillo, hasta el último cuarto, como llamaban a la habitación más alejada de la entrada de la casa. Había dos camas. Les quitaron las colchas. El pellejo del colchón de la primera cama era azul con flores blancas. Lo rajaron con pulcritud. Sacaron su lana. Encontraron un pequeño tambor de hojalata. Nada más. Le dieron la vuelta al cajón de muelles. Rajaron el fondo. Nada. La tela del colchón de la otra cama estaba pintada de sombrillas chinas. Lo rajaron. Sacaron su lana. La palparon con meticulosidad.

- Sólo los viejos miserables guardan sus caudales en el colchón- les dijo el cura desde el dintel de la puerta- Una caja de caudales es más propio. Todos los ricos tienen una minigruber.

Andrés cerró la puerta en la nariz del sacerdote, que se alejó a gatas.

Emplearon cinco días para desbaratar la casa. Ni siquiera interrumpieron su desvarío la tarde que vinieron los de la funeraria para maquillar la cara del difunto, vestirle un féretro de castaño y llevarlo al crematorio. El cura se presentaba en la casa a las diez en punto de la mañana para estudiar el cataclismo que habían organizado los dos hermanos. Flor lloraba sin mentira y artificio en una esquina de la cocina. Asistió a la cremación y recogió las cenizas que le dieron en el cementerio. Las llevó a casa y las colocó en la mesita de noche del cuarto del difunto, seguramente el único mueble que no había sido investigado por los hermanos porque era diáfano. Fue cuando don Mal Olor arrugó su frente llena de sudor y dijo:

- Su señor tío me dijo que le gustaría que la urna con sus cenizas fueran a parar dentro de la sepultura en donde descansan sus padres desde hace treinta años. Sería un bonito gesto que cumplieran con su deseo.

- ¿Enterrar sus cenizas en el cementerio? - preguntó Andrés.

- ¿Dónde mejor? - dijo el cura.

Mar todavía no se había desanudado el pañuelo de su cabeza. Era como si la pañoleta, además de protegerla del polvo, le ayudaba a parapetarse de todo mensaje que no se relacionara con la búsqueda del tesoro.

- ¿No hay camarote en esta casa?- escuchó decir a su hermano.

- ¡Claro que hay camarote!- exclamó entusiasmada Mar- Lo recuerdo perfectamente. Es grande, tiene ventanas redondas y hay un carrito de bebé.

Fueron. El cura y la colombiana, detrás. Entraron a trompicones. Había luz suficiente para ver despojos de cinco generaciones. Solo las arañas pudieron contemplar el rostro placentero de los cuatro humanos que irrumpieron en su hábitat.

- ¡Qué idiotas hemos sido! - dijo Andrés. Es, sin duda, el lugar perfecto para evaporar tesoros.

Sin decir palabra, Flor y don Mal Olor se pusieron a trabajar con los dos hermanos. En los tres días que duró la búsqueda minuciosa, nadie habló. Al considerar que estaban revisando lo ya revisado tres y cuatro veces, despertaron de su letargo y regresaron al piso de don Manuel. Fue cuando Flor exclamó al ver el desastre que había allí:

- ¡Qué poder tienen los muertos!

- Como el piso y el camarote están completamente desmantelados, siempre podrán venir a seguir buscando- dijo el cura.

- Nosotros nos quedamos a vivir aquí-dijo Andrés- Volveremos a coser los colchones, arreglaremos los armarios de la cocina y colocaremos el inodoro en su sitio. No hace falta más para vivir. Tampoco le necesitamos a usted.

El párroco viejo y de mal olor entró en el cuarto de su amigo de la infancia y bendijo sus cenizas. Se puso la boina con garbo. Salió dando un portazo.

Allá a lo lejos, desde la otra punta del pasillo, Soraya Flor preguntó casi cantando que qué tenía que hacer ella.

- Remendar el roto de tu colchón -dijo Mar.

- ¿Me dejarán llorar y llamar por teléfono a mi hijo?

El cuarto de don Manuel permaneció con la puerta cerrada. La urna con sus cenizas les angustiaba. Sólo Soraya Flor, que había aprendido en Pereira el arte de despertar a los muertos, golpeaba la puerta con sus nudillos para despertarlo de su siesta. Pero don Manuel se hacía el sordo.

- Su señor tío siempre ha sido altivo y un poco fatuo-decía Flor a sus sobrinos- ¿Por qué no damos la urna a don Mal Olor para que la ponga en la sepultura de sus papás?

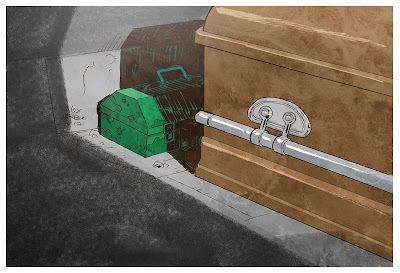

No se la dieron. La llevaron ellos. El cura les esperaba al pie de la sepultura con un calderín de plata repleto de agua bendita. Fue necesaria la fuerza de cuatro sepultureros para mover la losa y la destreza de un albañil para hacer un agujero en la bóveda de ladrillos. Mientras el albañil descendió la urna con las cenizas de don Manuel, arregló el roto y los cuatro sepultureros colocaron la losa, el cura párroco don Mal Olor mojó el hisopo en el calderín y dibujó tres cruces en el cielo. Con el agua bendita sobrante regó las flores de la tumba de al lado.

- Aquí dormirá su descanso eterno-dijo el cura.

Andrés, Mar, Soraya Flor y el cura del cuento salieron del cementerio con el pensamiento amarrado a una caja de caudales que de seguro se encontraba en el camarote o en el piso. Si hubieran mirado por el agujero por el que bajaron las cenizas de don Mariano, habrían visto una caja de herramientas pintada de verde en la cabecera de la sepultura.

FIN

Arrigúnaga (GETXO) a 11 de julio de 2017.